Muhamad Chatib Basri : Kelas Menengah dan Ketimpangan Ekonomi

Studi saya bersama Hal Hill dari Australian National University menunjukkan: gejala ketidakpuasan terjadi juga di ASEAN, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Eropa atau AS.

Malam mulai larut, dingin menusuk. Kedai sederhana itu masih ramai, suara orang bicara berbaur dengan alunan “Take Five”- nya Dave Brubeck dari “jukebox” d isudut ruangan. Di sebelah saya duduk seorang anak muda. Saya tak mengenalnya, tetapi karena kedai itu penuh, kami harus berbagi meja.

Untuk membunuh sepi, kami terlibat percakapan sambil lalu. Ketika tahu saya dari Asia, ia mulai bicara tentang kemiskinan yang dilihatnya di Asia. Lalu ia menyinggung soal ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Ia bicara soal apartemen megah di Tribeca lower Manhattan di New York.

Lalu, dengan masygul —sembari mengutip CNBC— ia mengatakan penghasilan rata-rata kelompok satu persen penduduk terkaya di AS adalah 1,32 juta dollar AS per tahun. Sedangkan 99 persen sisanya berpenghasilan rata-rata 50,107 dollar AS setahun. Saya tak tahu seberapa akurat angka itu. Tetapi saya bisa menangkap kegalauannya.

Ketimpangan ekonomi di wilayah Kota Manila, Filipina, Minggu (1/12/2019). Di awal abad ke-20, Filipina sempat menjadi negara paling maju di Asia. Namun, karena skandal korupsi salah satunya oleh presiden ke-10 Ferdinand Marcos, Filipina pun jatuh menjadi negara yang menghadapi masalah kemiskinan yang pelik.

Ia tak sendiri. Hari-hari ini kita berhadapan dengan dunia yang cemas dan begitu mudah marah. Aljazair, Bolivia, Cile, Ekuador, Perancis, Hong Kong, Lebanon, dan banyak lagi seperti melengkapi cerita tentang protes di tahun 2019.

Di Hong Kong, protes dipicu antilegislasi yang mengizinkan ekstradisi ke China bagi pelaku kriminal di Hong Kong; di Cile demonstrasi besar dipicu karena keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif metro “hanya” sebesar 3 persen; di Lebanon protes dipicu atas pajak terhadap pelayanan telepon selular seperti WhatsApp.

Pemicunya bisa beragam, tak ada penjelasan tunggal untuk ini. Namun, kita tidak bisa meniadakan faktor ekonomi sebagai penjelas.

Christoph Lakner dan Branko Milanovic (2015) dalam karya seminalnya Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession menunjukkan: pola distribusi pendapatan di dunia tahun 1988-2008 menyerupai bentuk gajah (elephant curve): naik dari ekor ke badan, menurun di bagian kepala, lalu naik tajam seperti belalai ke atas.

Tenda semipermanen berjajar di sepanjang Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta, dengan latar belakang deretan gedung pencakar langit, Jumat (6/1/2017).

Mereka menunjukkan: negara dengan pendapatan menengah rendah (yang berada di persentil pendapatan 10-70 dari distribusi pendapatan global) seperti China, India —saya duga juga ASEAN, termasuk Indonesia— mengalami pertumbuhan. Sebaliknya di persentil 80-90 —yang mencerminkan pendapatan kelas menengah di Eropa dan AS—mengalami penurunan dan stagnasi.

Kontrasnya, kelompok kaya di Eropa dan AS yang berada di persentil 90-99, mengalami kenaikan pendapatan. Yang luar biasa: kelompok pendapatan satu persen teratas di AS dan Eropa mengalami kenaikan pendapatan yang amat tajam–nyaris vertikal. Bisa dimengerti mengapa kelas menengah di Eropa dan AS cemas dan marah.

Kecemasan ini mungkin juga dipicu faktor demografi. Tengok saja: sebagian besar protes di banyak negara dimotori kaum muda. Dugaan saya, anak muda di negara-negara di Eropa dan AS tahu: problema penduduk lansia akan membuat perekonomian kian berat. Mereka tak akan menikmati zaman gemilang seperti orangtua mereka. Ada kecemasan di sana. Juga kemarahan terhadap keadaan. Mereka bersekolah tinggi, namun tidak ada pekerjaan layak yang tersedia.

Para penumpang turun dari Kapal Pesiar Sun Princess asal Fremantle, Australia, saat bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/11/2019).

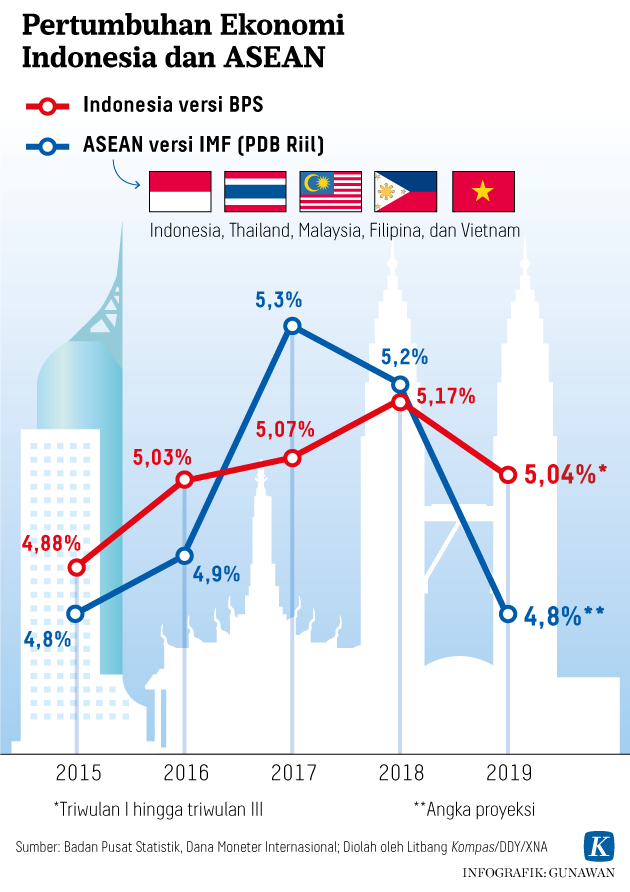

Bagaimana dengan Asia? Studi saya bersama Hal Hill dari Australian National University yang berjudul The Southeast Asian Economies in the Age of Discontent (akan terbit), menunjukkan: gejala ketidakpuasan terjadi juga di ASEAN, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Eropa atau AS.

Mengapa? Konsisten dengan temuan Lakner dan Milanovic, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik di Asia Timur dan ASEAN —dibanding negara-negara maju—telah memunculkan kelas menengah baru di China, India, Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Berbeda dengan AS dan Eropa, negara-negara di Asia Timur dan ASEAN relatif diuntungkan oleh perdagangan global dan industrialisasi. Mungkin karena itu Asia tak secemas Eropa atau AS. Namun demikian, studi kami menunjukkan tak ada ruang untuk berpuas diri. Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN mulai melambat atau mandek, ketidakpastian sosial meningkat.

Kerentanan kelas menengah

Bagaimana dengan Indonesia? Kelas menengah kita memang meningkat pesat, kemiskinan menurun. Namun ada beberapa hal yang penting diperhatikan.

Pertama, studi Bank Dunia (2018) menunjukkan: pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dan penduduk “yang rentan miskin” (vulnerable). Tak hanya itu, “kelas menengah” tumbuh sebesar 10 persen per tahun dalam periode 2002-2016.

Saya tahu, kita harus berhati-hati dengan istilah “kelas menengah”. Bagaimana kita mendefinisikannya? Dari segi pendapatan, jenis pekerjaan atau hal lain? Selain itu ia tidak memiliki satu kohesi politik yang bisa merepresentasikan perilaku politiknya.

Saya tak berminat untuk masuk dalam debat tersebut. Lebih baik bila saya merujuk kepada kelas konsumen berdasarkan pengeluaran. Bank Dunia (2018) membuat definisi sebagai berikut: “kelas menengah” adalah mereka yang pengeluaran per kapita per harinya 7,5-38 dollar AS per hari (2016 PPP adjusted term).

Sesi yoga di atas kapal pesiar Prana by Atzaro yang berlayar ke perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. Mengikuti berbagai kegiatan yang mengedepankan mindfulness atau kebersadaran, seperti yoga, menjadi salah satu alternatif kegiatan kaum urban sebagai detoks digital.

Di atas itu ada kelompok “kelas atas” (upper class). Dan di bawah “kelas menengah”, ada kelompok “calon kelas menengah” (Aspiring Middle Class/AMC), yaitu mereka yang pengeluarannya per kapita per harinya 3,3-7,5 dollar AS. Lalu kelompok vulnerable yang pengeluarannya antara 2,2-3,3 dollar AS dan kelompok miskin (di bawah 2,2 dollar AS ) per hari.

Kedua, apa dampak kenaikan “kelas menengah” bagi ekonomi kita? Hukum Engle menunjukkan: sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, porsi pengeluaran non makanan akan semakin besar terhadap total pengeluaran.

Konsumsi akan bergeser dari “kebutuhan” (seperti makanan), kepada “keinginan” (non makanan). Ini yang menjelaskan mengapa sejalan dengan kenaikan “kelas menengah”, penjualan mobil, motor, telepon seluler, rumah naik tajam. Jangan heran bila permintaan terhadap jasa pendidikan, kesehatan, rekreasi, gaya hidup, industri kreatif akan luar biasa di masa depan.

Ketiga, walau “kelas menengah” terus berkembang, mereka masih rentan pada gejolak ekonomi. Bank Dunia menunjukkan: di Indonesia, hanya 50 persen dari mereka yang telah menjadi “kelas menengah” di tahun 2000, mampu untuk bertahan sebagai “kelas menengah” di tahun 2014. Sedangkan 40 persen sisanya turun menjadi Aspiring Middle Class, dan 10 persen lainnya malah kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014.

Apa artinya? Kelas menengah juga rentan terhadap gejolak ekonomi. Ironisnya: Indonesia, dan juga banyak negara di dunia, tak punya program khusus untuk kelas menengah. Itu sebabnya anak muda di samping saya cemas.

Ribuan pencari kerja memenuhi lantai satu perbelanjaan Blok M Squared, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Pemerintah di banyak negara di dunia selama ini fokus untuk memberikan perlindungan bagi kelompok miskin. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membantu kelas menengah ini? Kita harus pikirkan dengan baik. Salah satu kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah kartu pra kerja, atau cash for traning di mana pekerja dilatih untuk meningkatkan produktivitasnya ketika ia mempersiapkan diri dalam pekerjaan berikutnya.

Pemerintah di banyak negara di dunia selama ini fokus untuk memberikan perlindungan bagi kelompok miskin. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membantu kelas menengah ini?

Ketiga, saya pernah menulis di harian ini: walau pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan penganggur muda (15-24 tahun), dari 22 persen (2014) menjadi 20 persen (2018), namun persentase penganggur muda yang berpendidikan SMA ke atas meningkat cukup tajam.

Artinya: pertumbuhan ekonomi yang terjadi tak sepenuhnya menyerap kelompok usia muda yang berpendidikan SMA ke atas. Mengapa? Mungkin tak terlalu banyak lapangan kerja dengan upah layak yang tersedia.

Atau mungkin, karena meningkatnya ekspektasi akan pekerjaan. Padahal seperti dikatakan oleh sejarawan Niall Ferguson dari Harvard University, penganggur muda terdidik adalah salah satu sumber ketidakpuasan kelas menengah. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah sekadar penciptaan lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang layak (decent jobs).

Implikasi ekonomi politik

Keempat, di sinilah soal ekonomi politik menjadi amat relevan. Penganggur muda terdidik —juga keresahan kelas menengah— bila tak diatasi dengan baik, bisa berubah menjadi masalah politik. Sejauh ini kondisi di Indonesia dan ASEAN masih relatif baik. Namun tak ada ruang untuk berpuas diri. Kita juga tahu: munculnya “kelas menegah” baru membawa implikasi ekonomi dan politik.

“Kelas menengah” adalah professional complainer yang tekun. Mereka punya ekspektasi yang tinggi untuk kualitas pelayanan jasa publik yang baik. Sejauh ini, mereka memang hanya bertindak sebagai pengeluh profesional, belum menjadi agen perubahan.

Namun, terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa perannya tak ada. Bukan tak mungkin keluhan, atau ketidakpuasan ini kemudian ditransmisikan dalam bentuk keresahan publik. Di sini saya kira, munculnya kelas menengah atau kelas konsumen baru, bisa menjadi penekan secara politik, bila pemerintah dan politisi tak berbenah diri untuk pemerintahan yang adil dan bersih —untuk jasa publik yang baik.

Malam kian larut, musik dari jukebox mengalunkan Selling England by the Pound dari Genesis. Saya tatap wajah yang kecewa di samping saya itu. Saya tahu ia tak sendiri. Dan tahun 2019 mencatat begitu banyak kegelisahan itu. Dunia memang cemas. Namun kita tak bisa selamanya muram. I’m a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will, begitu tulis pemikir Antonio Gramsci. Selamat tahun baru 2020.

(Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)

Sumber : Harian Kompas 10 Januari 2020